日頃の備えと生活再建

ページ番号:459758223

更新日:2025年1月10日

日頃の備え

自分や家族の身を守るために、以下の項目や「わが家の防災チェックBOOK」を参考に日頃から災害に備えましょう。また、大規模災害時の生活再建の仕組みについて、把握しておきましょう。(「わが家の防災チェックBOOK」は区役所(5階防災危機管理課と2階区政情報コーナー)や、各特別出張所で配布しています。)

家庭内備蓄

自分や家族の身を守り、家が無事であれば在宅避難を継続していくことができます。

各ご家庭での在宅避難を継続するためにも、最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄を用意しましょう。

無理なく備蓄が行える「循環備蓄(ローリングストック)方式」という方法があります。

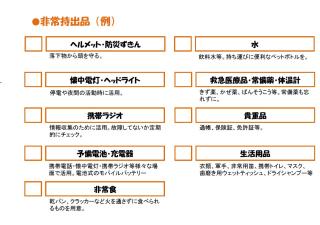

また、いざというときにすぐ避難できるよう、最小限の必需品を用意した非常用持出袋をすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。

災害時のトイレ

災害時は断水や下水管の破損でトイレに水が流せなくなることが想定されます。

また、トイレの使用を避けるために、排泄を我慢することが、水分や食事の摂取を控えることに繋がり、体調不良やエコノミークラス症候群などの健康被害を引き起こす恐れがあります。

1日の排泄の平均回数は1人5回と言われています。ご家庭の状況にあった簡易トイレや携帯トイレを最低3日分、可能であれば7日分を備蓄しましょう。

避難所での車いす利用者対応

大田区では手すりを備え付けた災害用トイレを指定避難所に配備しており、車いす利用者の方も使用することが可能です。

避難所等でのオストメイト対応

オストメイトとは、がんなどの病気や事故のために排泄が難しくなり、人工的に腹部へストーマ(人工肛門、人工膀胱)を造設された方のことです。

排泄を自分でコントロールすることが難しいため、ストーマ装具をつけています。オストメイト対応トイレとは、オストメイトが、装具や体を洗浄するための設備が整ったトイレです。

大田区では、医療救護所(18か所)と各地域福祉課(4か所)に災害用オストメイト対応トイレを配備しており、災害時はテントで囲って設置します。

・災害時にオストメイト対応トイレを設置する避難所は、以下のリンクをご確認ください。

災害用オストメイト対応トイレ

災害用オストメイト対応トイレ

(注釈)平常時にオストメイト対応トイレのある施設は、以下のリンクをご確認ください。

バリアフリートイレのある施設(介助用ベッド、オストメイト対応トイレ、車いす用トイレ)

バリアフリートイレ(障害者白書平成24年版から引用)

バリアフリートイレ(障害者白書平成24年版から引用)

家屋の耐震補強と家具転倒防止器具等の設置

平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、多くの尊い命が失われました。

その犠牲者の8割以上は家屋の倒壊などによるものです。自分自身の命、そして、家族の命を守るために、各ご家庭で家屋の耐震補強や家具転倒防止対策を実施しましょう。

区では、耐震診断及び耐震改修の助成・防災用品のあっせん・家具転倒防止器具の支給等を行っております。詳しくは以下のページをご確認下さい。

家族の安否確認

大規模災害時には、ご自宅の固定電話や携帯電話からの通話がつながりにくい状況となることが予想されます。そのような場合に備えて、災害時に家族の安否が確認できるよう以下のサービスを普段から活用し、練習しておきましょう。

・災害用伝言ダイヤル(171)

体験利用日:毎月1日、15日、防災週間8月30日から9月5日、正月三が日(1月1日から1月3日)、防災とボランティア週間(1月15日から1月21日)

・災害用伝言板(web171)

詳しくは、各携帯電話会社のウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションをご確認ください。

災害時の安否確認についてはこちらの東京都のホームページも参照ください。

災害情報の収集

災害時や災害の危険がある場合には、主に、以下の区の情報配信ツールを活用し、災害情報や避難情報等を発信します。日頃からどのようなツールで配信されるか確認しておきましょう。

避難場所等の確認

大きな地震があったとき、どこに避難するか家族で決めていますか。わが家の避難先を確認し、避難経路についても決めておきましょう。区では、区内の避難所・避難場所・一時集合場所を掲載した「大田区ハザードマップ(震災編)」を作成し、区役所(5階防災危機管理課と2階区政情報コーナー)や、各特別出張所で配布しています。

その他各種防災対策

下記を参照し、それぞれの場合に応じて災害へ備えましょう。

地震が発生したら

命を守る3動作

地震が発生したら、慌てずに揺れがおさまるまで命を守る3動作を行ってください。命を守る3動作とは、地震発生時にその場で自分の身の安全を守るための以下の3つの行動です。

(1)姿勢を低くする

(2)頭・体を守る

(3)ゆれが収まるまでじっとしている

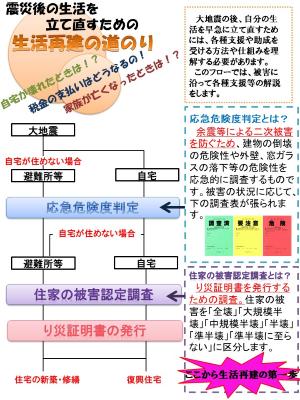

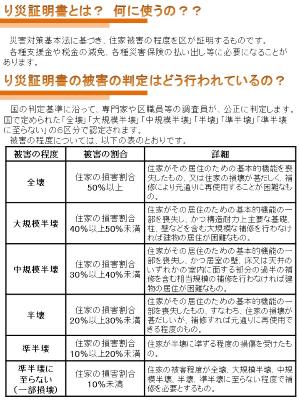

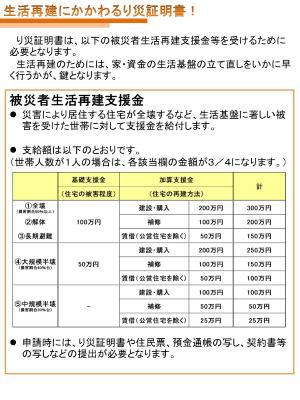

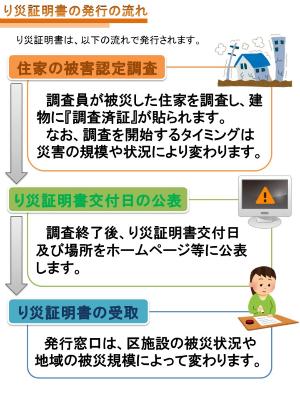

生活再建

大地震の後、自分の生活を早急に立て直すためには、各種支援や助成を受ける方法や仕組みを理解しておく必要があります。災害発生後からり災証明書が発行されるまでの流れやり災証明書がどのように活用することができるか確認しておきましょう。

![]() 被災したときに[生活再建の手引き](出典:日本災害復興学会)

被災したときに[生活再建の手引き](出典:日本災害復興学会)

被災された方が避難所に入ってから住宅を再建するまでの手順、各段階での留意点、行政機関から受けられる支援などの概要についてまとめてられています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

大田区蒲田5丁目13番14号

電話:03-5744-1611

FAX :03-5744-1519