自己負担割合が1割または3割の方の医療費窓口負担の軽減制度(旧限度額適用・標準負担額減額認定証)

ページ番号:789069428

更新日:2025年8月4日

給付サービスの内容

医療費の自己負担割合が1割の方

世帯全員が住民税非課税に該当する場合は、医療機関等の窓口に高額療養費の限度区分を記載した「資格確認書」(以下、限度区分記載入り「資格確認書」)(注釈1)を提示することで毎月の医療費を自己負担分まで抑制し、入院時の食事代が減額されます。

医療費の自己負担割合が3割の方

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、医療機関等の窓口に限度区分記載入り「資格確認書」(注釈1)を提示することで毎月の医療費を自己負担分まで抑制します。

注釈1:「資格確認書」は、保険証と同じく1~3割の負担割合を予め記載しており、医療機関等に提示することで従来と同等の保険診療を受ける事ができます。また「区分1・区分2(1割負担の方)」、「現役1・現役2(3割負担の方)」といった、高額療養費の限度区分等を申請により任意で記載することができます。

なお「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の新規発行および再交付は終了しました。

「資格確認書」についてはこちらでご確認ください。

令和7年7月31日まで有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」をお持ちの方

有効期限が令和7年7月31日と記載された「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は8月1日以降使用できません。

限度区分記載入り「資格確認書」(藤色)を7月16日に発送していますので、8月1日以降はそちらをご使用ください。

また、有効期限が令和7年7月31日と記載された限度区分記載入り「資格確認書」(オレンジ色)をお持ちの方にも、新しい「資格確認書(藤色)」を発送しています。

資格確認書(藤色)の発送については、こちらをご確認ください。

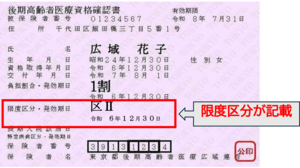

限度区分記載入り「資格確認書」(見本)

限度区分記載入り「資格確認書」(見本)

給付サービスの対象となる方

自己負担割合が1割の方で世帯全員が住民税非課税に該当する方、または自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方

負担割合及び自己負担限度額についてはこちらでご確認ください。

被保険者自身が該当するかどうかご不明な場合は、お問い合わせください。

限度区分記載入り資格確認書の申請方法

郵送または区役所本庁舎窓口に来所。

郵送申請を希望される場合は申請書をお送りしますので、お問合せください。

申請に必要なもの

・後期高齢者医療資格確認書

・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)

・申請者の身分証明書等本人確認書類

・代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)と委任状が必要です。

(注意)今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた方でも、新たに後期高齢者医療保険に加入された場合には、改めて限度区分記載入り「資格確認書」の申請手続きが必要となります。

本人確認書類について

本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。

ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。

写真付きのもの(1点確認)

・運転免許証(運転経歴証明書)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳 など

写真なしのもの(2点確認)

・公的医療保険の被保険者資格が確認できるもの

・介護保険の被保険者証

・年金手帳

・住民票の写し、戸籍附票の写し

・国税や地方税や社会保険料の領収書 など

お問い合わせ

後期高齢者医療給付担当

電話:03-5744-1254

FAX :03-5744-1677

メールによるお問い合わせ